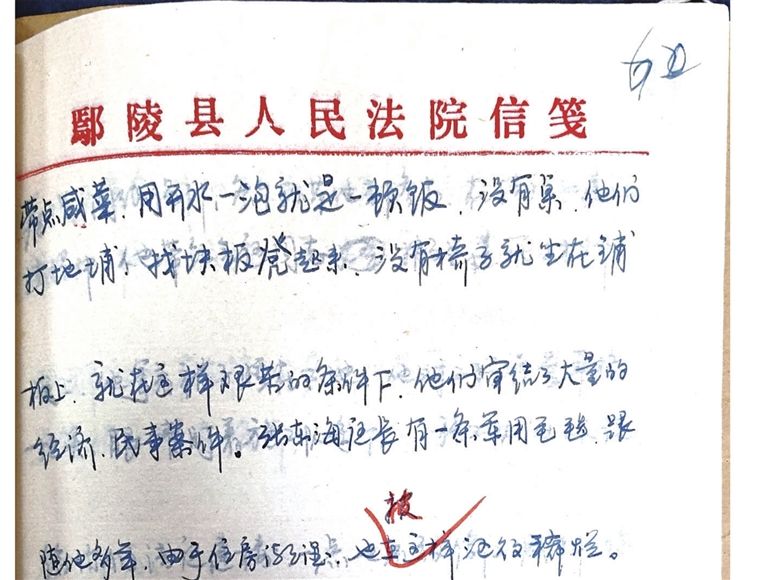

鄢陵县法院档案中,描述的早期人民法庭的工作条件。(2025年6月21日翻拍于鄢陵县档案馆)

河南法治报记者 张军强 胡斌/文 通讯员 王震/图

在“一五”计划时期建立起来的新中国首批基层法庭,办公条件极为艰苦。

鄢陵县地域南北狭长,1955年,鄢陵县法院屯沟法庭本着便利群众的原则,选址建在了县城南20余公里的屯沟村。之后历经两次搬迁,一次比一次远。

由于地处偏远,干警上班不得不自带干粮,朝齑暮盐,不足为奇。下乡办案,“二八大杠”一骑一天,“屁股磨烂”。尽管如此,屯沟法庭仍然坚守派驻,自己多吃苦,让群众少跑路。就这样,70年来,一代代屯沟干警涵养、传承了宝贵的“板凳”精神:

——艰苦奋斗。建庭早期,干警办寝合一,没有办公桌,就用板凳支一张木板当桌子,坐在铺板上、趴在木板上写文书。

——融入群众。携卷下乡到群众家中走访时,他们坚持不坐高板凳,要坐就和群众一起坐小板凳。一条板凳上,秉持司法为民初心。

…………

87岁的王宝荣是屯沟法庭第四任庭长,回忆工作往事时,略显混沌的眼中数次泛出泪光。

“70年后的今天,屯沟法庭依然是鄢陵县法院6个基层法庭中位置最偏远、司法管辖面积最大的法庭。”鄢陵县法院政治部副主任乔瑞锋介绍,法庭4名“90后”干警,平均年龄31岁,每天早晚同乘一辆车上下班,风雪无阻。

9月29日,记者挤上他们这辆通勤车。窗外,不时可见黄澄澄的柿子压弯枝头。

“我觉得,在哪里干其实都一样。”一脸文气的王艺菲声音笃定,“基层与县城,隔的是距离,不是尺度;岗位与岗位,差的是坐标,不是标准。”

两年前,在县法院行政庭工作的王艺菲,刚成为员额法官不久就被任命为屯沟法庭副庭长,是全院基层法庭中年龄最小的负责人。她算了算,从县法院到屯沟法庭,不过多出40多分钟的车程;可这段路,却让她不断走进70年的历史深处,一代代屯沟法庭人铸就的“板凳”精神,在车轮与泥土之间愈加扎实和清晰。

“在这里,让我对如何更好地贴近群众、服务群众,有了深刻的理解。”27岁的尚旭洋,一考进县法院就来到屯沟法庭工作,他认为这是对青春的最好淬炼。

在20世纪50年代,屯沟法庭成立初期,司法管辖鄢陵县南部半个县的12万余人口,后历经调整,从2000年开始管辖南坞、陶城两个乡镇,人口近12万。

时代更迭,使命未变。

作为基层法院的派出机构,人民法庭是法院参与基层治理的重要支点,也是法院系统与新时代“枫桥经验”融合的“排头兵”。屯沟法庭这支“90”后团队,在司法办案中一日既往,注重办案质量、效率、效果,力求群众的每一起诉求都能案结事了。自2023年派驻以来,该团队所办案件无一发回改判。

2023年,屯沟法庭受理各类民事案件340件,审结328件;2024年受理各类民事案件377件,审结351件;今年截至9月,受理各类民事案件274件,审结246件。

王艺菲的办公室就在审判庭的隔壁,但她从来不在自己的办公室办公。对面屋里,4张桌子对头一并,4人一人一张,王艺菲就坐在墙边那张。“这样大家一同工作,遇到问题好沟通。”

虽是集中办公,但大家各司其职,都专注在自己桌上那高高的卷宗里。屋子里常静悄悄的,如大学自习室。

只是,他们的知识早从课本搬进现实,融入基层治理。

调解,是屯沟法庭的主要工作方法,也是新时代“枫桥经验”落地生根的核心抓手。4名“90后”干警表示,初出茅庐,他们常被那些千奇百怪的纠纷弄得错愕不已——课本里可没写这些。两年后,他们已人人都能将法言法语,变成群众能听得懂的家常话,沟通调解无障碍。

在87岁的王宝荣看来,调解就是硬本领、“板凳”精神的朴实写照。

“我们庭的调撤率2023年是41.41%,2024年是42.71%,今年预计突破50%。”王艺菲皓齿呈露,自信地笑出一道月牙,其他3人不约而同地伸出了大拇指。